Freudenstadt

a spa town in the Black Forest was destroyed at the end of World War

II by the French army. After the war the citizens decided to rebuild

their town as quick as possible because tourism was the main business

for Freudenstadt. The architect Ludwig Schweizer was commissioned

for the masterplan and Freudenstadt was rebuilt in the romantic Heimatstil".

The first tourists came back to the new Freudenstadt in 1951. Remarkable

is the spa house. Here the 50s resisted all attacks of renovations.

Forgotten pieces of furniture are standing on the floors. Colorful,

abstract paintings of the post-war era are hanging on the walls. You

can admire the huge candelabrums in the main hall, constructed with

the limited post-war materials of the German 50s. Here the rubber

plants survived and could grow in peace.

Freudenstadt

a spa town in the Black Forest was destroyed at the end of World War

II by the French army. After the war the citizens decided to rebuild

their town as quick as possible because tourism was the main business

for Freudenstadt. The architect Ludwig Schweizer was commissioned

for the masterplan and Freudenstadt was rebuilt in the romantic Heimatstil".

The first tourists came back to the new Freudenstadt in 1951. Remarkable

is the spa house. Here the 50s resisted all attacks of renovations.

Forgotten pieces of furniture are standing on the floors. Colorful,

abstract paintings of the post-war era are hanging on the walls. You

can admire the huge candelabrums in the main hall, constructed with

the limited post-war materials of the German 50s. Here the rubber

plants survived and could grow in peace.

Zehn

Tage vor Kriegsende 1945 brannte Freudenstadt nach französischem

Artilleriebeschuß fast vollständig ab. Die Bürger

der Schwarzwaldstadt wollten ihren Kurort so schnell wie möglich

wiedererrichten, da der Tourismus ihre Haupteinnahmequelle war. Was

sie aber nicht wollten, war eine Utopie, so wie sie Le Corbusier beispielsweise

für den Wiederaufbau der Stadt Saint Dié in den Vogesen

vorgeschlagen hatte. Der Architekt visionierte den zerstörten

französischen Ort durch mehrere Hochhäuser zu ersetzen,

durchgeführt wurde der Plan jedoch nie. Für den Wiederaufbau

Freudenstadts war Ludwig Schweizer verantwortlich, ein Stuttgarter

Baumeister - er hatte die Bürgerschaft nach einem langjährigen

Planungsweg schließlich am meisten überzeugt mit seinen

Vorschlägen. Er errichtete auf dem ehemaligen Renaissancegrundriß

der Planstadt, einem Mühlebrett, die neue Stadt im Heimatstil

der Stuttgarter Schule. Der Wiederaufbau war 1951 so weit fortgeschritten,

daß der Tourismus beginnen konnte und die Menschen aus ihren

zerstörten Städten wieder in die neue Stadt von gestern

kamen. Man traf sich im Kurhaus, hörte Konzerte und diskutierte

über die neue Kunst an den Wänden. Der heutige Besucher

steht nach 50 Jahren in der Halle des Kurhauses und wundert sich darüber,

wie das gesamte Interieur die Renovierungswut der 70iger Jahre und

die Phase postmoderner Erneuerung überlebt hat - sofort unter

Denkmalschutz stellen! Kein Halogenstrahler stört die Betrachtung

der Bilder, die von dem rötlichen Glühbirnenlicht der Blechsonnenlampen

in den Gängen dürftig beschienen werden. Der große

Kandelaber in der hohen Halle ist mit den einfachen Mitteln, die nach

dem Krieg zur Verfügung standen, in einem elegant klassichen

Stil entworfen worden. Kommoden, nach den Entwürfen des Architekten

Schweizer gebaut, möblieren die Flure. Schilder, welche die Säle

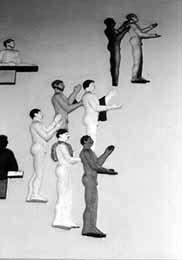

bezeichnen, wurden liebevoll von Hand gemalt. Die gesamte Kunstsammlung

des Hauses stammt aus den 50iger und 60iger Jahren und repräsentiert,

was zu dieser Zeit im süddeutschen Raum Rang und Namen hatte,

wie zum Beispiel ein großer Holzschnitt von Hap Grieshaber oder

Ungegenständliches von Ackermann. Vieles an den Wänden drückt

die damalige Sehnsucht nach dem Süden aus und äußert

sich in bunten Farben. Selbst die großen Gummibäume scheinen

hier überlebt zu haben und konnten in Ruhe weiterwachsen.

Zehn

Tage vor Kriegsende 1945 brannte Freudenstadt nach französischem

Artilleriebeschuß fast vollständig ab. Die Bürger

der Schwarzwaldstadt wollten ihren Kurort so schnell wie möglich

wiedererrichten, da der Tourismus ihre Haupteinnahmequelle war. Was

sie aber nicht wollten, war eine Utopie, so wie sie Le Corbusier beispielsweise

für den Wiederaufbau der Stadt Saint Dié in den Vogesen

vorgeschlagen hatte. Der Architekt visionierte den zerstörten

französischen Ort durch mehrere Hochhäuser zu ersetzen,

durchgeführt wurde der Plan jedoch nie. Für den Wiederaufbau

Freudenstadts war Ludwig Schweizer verantwortlich, ein Stuttgarter

Baumeister - er hatte die Bürgerschaft nach einem langjährigen

Planungsweg schließlich am meisten überzeugt mit seinen

Vorschlägen. Er errichtete auf dem ehemaligen Renaissancegrundriß

der Planstadt, einem Mühlebrett, die neue Stadt im Heimatstil

der Stuttgarter Schule. Der Wiederaufbau war 1951 so weit fortgeschritten,

daß der Tourismus beginnen konnte und die Menschen aus ihren

zerstörten Städten wieder in die neue Stadt von gestern

kamen. Man traf sich im Kurhaus, hörte Konzerte und diskutierte

über die neue Kunst an den Wänden. Der heutige Besucher

steht nach 50 Jahren in der Halle des Kurhauses und wundert sich darüber,

wie das gesamte Interieur die Renovierungswut der 70iger Jahre und

die Phase postmoderner Erneuerung überlebt hat - sofort unter

Denkmalschutz stellen! Kein Halogenstrahler stört die Betrachtung

der Bilder, die von dem rötlichen Glühbirnenlicht der Blechsonnenlampen

in den Gängen dürftig beschienen werden. Der große

Kandelaber in der hohen Halle ist mit den einfachen Mitteln, die nach

dem Krieg zur Verfügung standen, in einem elegant klassichen

Stil entworfen worden. Kommoden, nach den Entwürfen des Architekten

Schweizer gebaut, möblieren die Flure. Schilder, welche die Säle

bezeichnen, wurden liebevoll von Hand gemalt. Die gesamte Kunstsammlung

des Hauses stammt aus den 50iger und 60iger Jahren und repräsentiert,

was zu dieser Zeit im süddeutschen Raum Rang und Namen hatte,

wie zum Beispiel ein großer Holzschnitt von Hap Grieshaber oder

Ungegenständliches von Ackermann. Vieles an den Wänden drückt

die damalige Sehnsucht nach dem Süden aus und äußert

sich in bunten Farben. Selbst die großen Gummibäume scheinen

hier überlebt zu haben und konnten in Ruhe weiterwachsen.