"Besuchen Sie uns und spüren Sie etwas von der Erregung im Umfeld von Entdeckungen an der Grenze unseres Wissens. Machen Sie einen Ausflug zurück zum Urknall, mit dem die Zeit ihren Anfang nahm !"

Where

you can participate in one of mankinds greatest adventures Guided

tours in and around CERN Science as an attraction, the scientist as

a pioneer fighting his way through the jungel of unknown spaces. We

take part in "The Adventure of Science" ( the title of a German TV-series),

being guided through the panoptica of microscopic worlds, stunned

by the apparently endless variety and richness of physical microstructures

and the empty space connecting them. It is about truth and Beauty,

strange and Charm, UP and DOWN – there are the terms for the smallest

particles of matter whose existence has ever been proved. We are at

CERN, the Europeen Laboratory for Particle Physics, one of the world's

largest scientific laboratories. It stretches out on both sides of

the French-Swiss border, just west of the city of Geneva. There the

scientists deal with frontline research, pure science - particle physics

- probing the inner most constituents of matter to find out how our

world and the whole of the Universe works. To achieve this, they use

the world's largest scientific machine - the LEP electron-positron

collider. To protect the highly sensitive experiments against influence

by cosmic rays, almost the whole technical site (colliderrings, detectors,

laboratories) is installed under ground, varying in depth from 50

to 150 meters. There, beams of electrons and their counterpart, positrons,

are whirled round in a 27 kilometers underground ring to within a

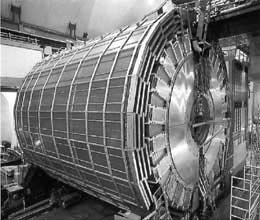

hair's breadth of the speed of light and smashed together. Four mighty

detectors, each as big as a four-storey building, are spaced round

the ring to intercept, record and analyse the emerging fragments of

matter. Under the skilled guidance of a physicist ( as promised in

the CERN advertisement), the basic terms and processes become clearer

throughout the tour. After descending with the elevator down to a

hundred meters, you are fascinated by the gigantic detectors and after

glancing into the tunnel where the engineers installed the longest

vaccum on earth in an unspectecular tube, in which they speed up particles

to nearly the speed of light and and and.. - you can no longer deny

the futuristic charm and hold back your admiration for such exceptional

technology. Neither Disney nor Spielberg could have thought of a better

background for an enterprise with the title 'frontline research'.

But however futuristic and 'science fiction' the surrounding may appear,

working with these tools is a lot more prosaic. The visually striking

images of explosions, which are a result of the collisions inside

the detectors, aren't so much a reason to dream and speculate as to

work hard and long on counting, measuring and endless calculations.

That is part of the job of the more than 3000 employees of CERN. Moreover,

teams of scientists, and universities from all over the world take

part in the numerous experiments carried out with the LEP. To avoid

making the results subject to national or institutional interests,

they are discussed in open meetings and published in various media.

CERNs aim is pure science with no immediate technological or commercial

objectives. But the actual reason to come to Geneva are not only the

promises of the advertisement-brochure. In fact, this is something

you discover later on in the institutes' own souvenir shop, between

videos, buttons, baseball caps, t-shirts, cups, books and the recording

of the all-women-band "Les Horrible Cernettes" ( who definetly keep

their promise). There you can also find an aerial view of the region

between Lake Geneva and the French Jura mountains, with the subterrainean

extension of the colliderings marked with a white line, which is printed

on the standard CERN postcard. Following the white line of the largest

ring on a regular map, it is remarkable that it crosses the French-Swiss

border four times. This deliberately position of a scientific apparatus,

which has been set up, does not only reflect the wish for cooperation

across borders. One peculiarity of this situation is the extension

of a technical tool, an apparatus, up to the size of a real territory.

"What we can find here is a new kind of terrritory, beyond geographical,

political and cultural references, stretched out on its own borders.

These borders are represented - comparable to those of worldwide communication

networks - in the extension of the wholeness of the apparatus. They

mark the frontlines between existing points of view about the world,

and the future view points from where we look upon and create the

world." (1). "Humbled by his insignificance man looks up at the night

sky and wonders... ...less visible but no less impressive is the structure

of the universe on the microscopic scale as revealed by particle physics

experiments. Physics aims to discover universal laws, so that knowledge

gained by experiments under one set of conditions can be generalized.

" Never that humble, man did not stop to ask all kinds of questions

about what he observes, what it means and especially what consequences

it brings for himself. It started off with images and myths and throughout

different strings of history it became myriads of ways, impossible

to be all mentioned. Nevertheless they all have in common, a special

way to look at something "outside", on to a world which exists as

an opposite but which we are a part of at the same time. Therefore,

each attempt, each perspective devoted to knowledge, always contains

a reflexive dimension. To slow down the highspeed jump from the night

sky into the microcosm, we are now going to point out and combine

several 'moments of

Where

you can participate in one of mankinds greatest adventures Guided

tours in and around CERN Science as an attraction, the scientist as

a pioneer fighting his way through the jungel of unknown spaces. We

take part in "The Adventure of Science" ( the title of a German TV-series),

being guided through the panoptica of microscopic worlds, stunned

by the apparently endless variety and richness of physical microstructures

and the empty space connecting them. It is about truth and Beauty,

strange and Charm, UP and DOWN – there are the terms for the smallest

particles of matter whose existence has ever been proved. We are at

CERN, the Europeen Laboratory for Particle Physics, one of the world's

largest scientific laboratories. It stretches out on both sides of

the French-Swiss border, just west of the city of Geneva. There the

scientists deal with frontline research, pure science - particle physics

- probing the inner most constituents of matter to find out how our

world and the whole of the Universe works. To achieve this, they use

the world's largest scientific machine - the LEP electron-positron

collider. To protect the highly sensitive experiments against influence

by cosmic rays, almost the whole technical site (colliderrings, detectors,

laboratories) is installed under ground, varying in depth from 50

to 150 meters. There, beams of electrons and their counterpart, positrons,

are whirled round in a 27 kilometers underground ring to within a

hair's breadth of the speed of light and smashed together. Four mighty

detectors, each as big as a four-storey building, are spaced round

the ring to intercept, record and analyse the emerging fragments of

matter. Under the skilled guidance of a physicist ( as promised in

the CERN advertisement), the basic terms and processes become clearer

throughout the tour. After descending with the elevator down to a

hundred meters, you are fascinated by the gigantic detectors and after

glancing into the tunnel where the engineers installed the longest

vaccum on earth in an unspectecular tube, in which they speed up particles

to nearly the speed of light and and and.. - you can no longer deny

the futuristic charm and hold back your admiration for such exceptional

technology. Neither Disney nor Spielberg could have thought of a better

background for an enterprise with the title 'frontline research'.

But however futuristic and 'science fiction' the surrounding may appear,

working with these tools is a lot more prosaic. The visually striking

images of explosions, which are a result of the collisions inside

the detectors, aren't so much a reason to dream and speculate as to

work hard and long on counting, measuring and endless calculations.

That is part of the job of the more than 3000 employees of CERN. Moreover,

teams of scientists, and universities from all over the world take

part in the numerous experiments carried out with the LEP. To avoid

making the results subject to national or institutional interests,

they are discussed in open meetings and published in various media.

CERNs aim is pure science with no immediate technological or commercial

objectives. But the actual reason to come to Geneva are not only the

promises of the advertisement-brochure. In fact, this is something

you discover later on in the institutes' own souvenir shop, between

videos, buttons, baseball caps, t-shirts, cups, books and the recording

of the all-women-band "Les Horrible Cernettes" ( who definetly keep

their promise). There you can also find an aerial view of the region

between Lake Geneva and the French Jura mountains, with the subterrainean

extension of the colliderings marked with a white line, which is printed

on the standard CERN postcard. Following the white line of the largest

ring on a regular map, it is remarkable that it crosses the French-Swiss

border four times. This deliberately position of a scientific apparatus,

which has been set up, does not only reflect the wish for cooperation

across borders. One peculiarity of this situation is the extension

of a technical tool, an apparatus, up to the size of a real territory.

"What we can find here is a new kind of terrritory, beyond geographical,

political and cultural references, stretched out on its own borders.

These borders are represented - comparable to those of worldwide communication

networks - in the extension of the wholeness of the apparatus. They

mark the frontlines between existing points of view about the world,

and the future view points from where we look upon and create the

world." (1). "Humbled by his insignificance man looks up at the night

sky and wonders... ...less visible but no less impressive is the structure

of the universe on the microscopic scale as revealed by particle physics

experiments. Physics aims to discover universal laws, so that knowledge

gained by experiments under one set of conditions can be generalized.

" Never that humble, man did not stop to ask all kinds of questions

about what he observes, what it means and especially what consequences

it brings for himself. It started off with images and myths and throughout

different strings of history it became myriads of ways, impossible

to be all mentioned. Nevertheless they all have in common, a special

way to look at something "outside", on to a world which exists as

an opposite but which we are a part of at the same time. Therefore,

each attempt, each perspective devoted to knowledge, always contains

a reflexive dimension. To slow down the highspeed jump from the night

sky into the microcosm, we are now going to point out and combine

several 'moments of  this

endless story. Therefore, we go back to Geneva and we enter the "Musé

e D' Art et D'Histoire" to start with the probably most remarkable

painting of the collection. In the year 1444, the German painter Konrad

Witz gets the order to work on the tableaux for the altar of the dome

of Geneva. On the four still existing pictures, the painting called

"Der wunderbare Fischzug" is definetly the most famous. This painting

shows, for the very first time, a view beyond a religious, allegoric

scene onto a real, locally given, recognizable sujet. Neither the

action, nor the people stand in the foreground, but the interest for

showing a realistic, an excisting landscape. The discovery of the

landscape marks the breakthrough of a consciousness of space. An undistanced

relation to the world is torn apart in the exact moment, when a part

of nature is being taken out of the entire picture by a subjective

view, and it turns into a piece of land which is actually created

by this view. Konrad Witz paints a part of the Lake Geneva, with lake

dwellings, fields and trees on the hills, in front of the Jura mountains.

The fact that an artist is trying to give a realistic 'copy' of a

landscape, is even more astonishing as the representation of geographical

facts in the form of maps, developed up to then, has not made any

progress during this periode of time. One can even observe a step

back, as far as the quality of recording is concerned, compared with

the achievements of former cultures. Precision and objectivity are

no prelimineries for the Middle Ages spirit.. Even though the maps

are based on detailed secular data, they mainly deal with visualising

imaginations about how the world is supposed to be. Finally, the Art

of mapping prospers not before the detachment from the clerical dogma

and the upcoming of intercontinental wars of conquest and the great

expeditions. Now mainly the scholars, fascinated by astronomy and

mathematics, like G.Mercator and W.-J. Blaeu, succeed in the 17th

century to combine their geographical knowledge with their abilities

of drawing and copperplate-engraving, to create new views of the world.

Supported by the booming developement of the printing technology.

they publish their revised maps in the form of atlases. Nevertheless

it remains difficult to achieve an exact determination of the longitude

and latitude and to reconcile the sometimes contractionary reports

given by navigators and travellers. Thist lasts till the 18th century,

which gives a platform for deep changes in many fields of science.

It is than that cartography undergoes fundamental changes. The outstanding

results of Sir Isaac Newtons researches in mathematics and astronomy,

now find a practical use. The movements of the stars can now be measured

and predicted, so that it is possible to fix the latitudes up to an

accuracy of less than one degree. Parallel to these developments,

the progress in the invention and construction of measuring instruments,

contribute to a better precision and constantly improve the possibilities

of navigators and cartographs during the 18th and 19th century. With

the new instruments it is possible to get reliable data of the geographical

facts and to relate the various reports and results to each other

in order to give realistic views. Following this rough sketch, starting

in the Middle Ages out of the dominating frame of Christian belief,

it seems that man focuses more and more on the observeable, measurable

phenomena of the physical world, proceeded by the growing perfection

of the recording and depicting instruments. Trying to visualize images

or. imaginations about the world in the beginning and subordinating

scientific results to ideological interpretation makes it easy - if

not nescessary - to refrain from the further developement of tools

and instruments and to concentrate the asthetics of the representation.

But in the course of time, with the newly developed instruments, the

perfection of precision and the discovery of external and abstract

references (stars, mathematics,...), the question of representation

is to be redefined. Representation is no longer submitted to a certain

religious ideology. Via depiction of data and the results of scientific

experiments, the image of the world in our minds gradually changes.

Getting used to the utilisation of technical instruments and the necessity

to look through these tools, from the ground up to the sky and via

mathematical abstraction back to earth, it becomes obviously obligatory

to leave 'the ground of facts' to be able to overlook the world's

new complexcity. aeronautics On november 21st, 1783, the ballon of

the brothers Montgolfier accends for the first time in Paris and opens

up a totally new perspective to the pioneers. Looked at from above

the view onto the earths surface, with cities, nets of roads, parcels

of land, fields and woods, reminds us of a view onto a drawn map.

The sight suddenly turns into an overlook and leads to new patterns

of a direct conception like it used to be possible only in the fragmentary

view of the navigators and cartographs. The look onto a 'real map'

confuses the central perspective gained only recently as an orientation

in the world. What has been put together from fragments of data before,

now opens up in a puzzling synchronization. The observer leaves his

object of observation for the first time and finds himself in a seemingly

neutral distance, giving the impression of objectivity. On the other

hand there is the loss of a single fixed point of perspective. photography

The process and attempts to reproduce what the eye can see is continued

at the end of the 18th century by the means of photography .After

overcoming some technical obstacles, it developes relativly fast into

an extremely popular media, based on the fact that it gives the 'correct'

perspective automatically. By photo optics the central, colour and

aerial perspective appears as a matter-of-course. It is one of the

most renowned photographers, Felix Gaspard Tournachon, called Nadar,

who recognizes and translates into action the new possibilities. Whereas

his focus is less on the technical aspects of the new media, he concentrates

on exceptional recording situations. Parallel to his experiments with

electric light to gain pictures of the Paris catacombs, he is passionately

devoted to flying hot air balloons in 1857, he undertakes his first

flight in order to produce aerial photographs. He succeeds a year

later after managing the problem of films being destroyed by the balloon

gas. Shortly aftewards he registers his patent for 'aerostatic photos'.

Together with his balloon "G¨ant", these pictures assured Nadar world-wide

recognition. Apart from that, another peculiarity of the photographic

technology is of importance. In addition to the sharpness and the

perspective, there is the possibility to fix the transitoriness and

to give continuance to the moment. In a fragment of a seconds, one

can fulfill what used to take hours and days. In these increasingly

shorter periods, events became visible which no one would have had

the slight idea about without the photographic process. The new technology

allows not only to rationalize the process of the image, but to open

up more and more a view into the microcosm of time. cosmic rays Some

years later, at the beginning of the 19th century, a surprising discovery

is made in the field of physics. Some physicists suppose that the

earth is being bombarded with cosmic particles, which on their way

charge the air with electricity. The physicist Victor F. Hess, who

did a lot of research in this field, ascended in 1912 with a hot-air

balloon to test and finally provef the conductivity of air in high

altitudes. Though the 'cosmic particles' could be measured, it still

was not possible to give any reliable statements about their 'behaviour'.

Again, the photographic technology, i.e. the photographic emulsion

- offers help. The trajectory of particles, passing the emulsion are

made visible in the form of chains of tiny silver chloride grains.

That as well as the cloud chamber became the most important instrument

of particle physics till the

this

endless story. Therefore, we go back to Geneva and we enter the "Musé

e D' Art et D'Histoire" to start with the probably most remarkable

painting of the collection. In the year 1444, the German painter Konrad

Witz gets the order to work on the tableaux for the altar of the dome

of Geneva. On the four still existing pictures, the painting called

"Der wunderbare Fischzug" is definetly the most famous. This painting

shows, for the very first time, a view beyond a religious, allegoric

scene onto a real, locally given, recognizable sujet. Neither the

action, nor the people stand in the foreground, but the interest for

showing a realistic, an excisting landscape. The discovery of the

landscape marks the breakthrough of a consciousness of space. An undistanced

relation to the world is torn apart in the exact moment, when a part

of nature is being taken out of the entire picture by a subjective

view, and it turns into a piece of land which is actually created

by this view. Konrad Witz paints a part of the Lake Geneva, with lake

dwellings, fields and trees on the hills, in front of the Jura mountains.

The fact that an artist is trying to give a realistic 'copy' of a

landscape, is even more astonishing as the representation of geographical

facts in the form of maps, developed up to then, has not made any

progress during this periode of time. One can even observe a step

back, as far as the quality of recording is concerned, compared with

the achievements of former cultures. Precision and objectivity are

no prelimineries for the Middle Ages spirit.. Even though the maps

are based on detailed secular data, they mainly deal with visualising

imaginations about how the world is supposed to be. Finally, the Art

of mapping prospers not before the detachment from the clerical dogma

and the upcoming of intercontinental wars of conquest and the great

expeditions. Now mainly the scholars, fascinated by astronomy and

mathematics, like G.Mercator and W.-J. Blaeu, succeed in the 17th

century to combine their geographical knowledge with their abilities

of drawing and copperplate-engraving, to create new views of the world.

Supported by the booming developement of the printing technology.

they publish their revised maps in the form of atlases. Nevertheless

it remains difficult to achieve an exact determination of the longitude

and latitude and to reconcile the sometimes contractionary reports

given by navigators and travellers. Thist lasts till the 18th century,

which gives a platform for deep changes in many fields of science.

It is than that cartography undergoes fundamental changes. The outstanding

results of Sir Isaac Newtons researches in mathematics and astronomy,

now find a practical use. The movements of the stars can now be measured

and predicted, so that it is possible to fix the latitudes up to an

accuracy of less than one degree. Parallel to these developments,

the progress in the invention and construction of measuring instruments,

contribute to a better precision and constantly improve the possibilities

of navigators and cartographs during the 18th and 19th century. With

the new instruments it is possible to get reliable data of the geographical

facts and to relate the various reports and results to each other

in order to give realistic views. Following this rough sketch, starting

in the Middle Ages out of the dominating frame of Christian belief,

it seems that man focuses more and more on the observeable, measurable

phenomena of the physical world, proceeded by the growing perfection

of the recording and depicting instruments. Trying to visualize images

or. imaginations about the world in the beginning and subordinating

scientific results to ideological interpretation makes it easy - if

not nescessary - to refrain from the further developement of tools

and instruments and to concentrate the asthetics of the representation.

But in the course of time, with the newly developed instruments, the

perfection of precision and the discovery of external and abstract

references (stars, mathematics,...), the question of representation

is to be redefined. Representation is no longer submitted to a certain

religious ideology. Via depiction of data and the results of scientific

experiments, the image of the world in our minds gradually changes.

Getting used to the utilisation of technical instruments and the necessity

to look through these tools, from the ground up to the sky and via

mathematical abstraction back to earth, it becomes obviously obligatory

to leave 'the ground of facts' to be able to overlook the world's

new complexcity. aeronautics On november 21st, 1783, the ballon of

the brothers Montgolfier accends for the first time in Paris and opens

up a totally new perspective to the pioneers. Looked at from above

the view onto the earths surface, with cities, nets of roads, parcels

of land, fields and woods, reminds us of a view onto a drawn map.

The sight suddenly turns into an overlook and leads to new patterns

of a direct conception like it used to be possible only in the fragmentary

view of the navigators and cartographs. The look onto a 'real map'

confuses the central perspective gained only recently as an orientation

in the world. What has been put together from fragments of data before,

now opens up in a puzzling synchronization. The observer leaves his

object of observation for the first time and finds himself in a seemingly

neutral distance, giving the impression of objectivity. On the other

hand there is the loss of a single fixed point of perspective. photography

The process and attempts to reproduce what the eye can see is continued

at the end of the 18th century by the means of photography .After

overcoming some technical obstacles, it developes relativly fast into

an extremely popular media, based on the fact that it gives the 'correct'

perspective automatically. By photo optics the central, colour and

aerial perspective appears as a matter-of-course. It is one of the

most renowned photographers, Felix Gaspard Tournachon, called Nadar,

who recognizes and translates into action the new possibilities. Whereas

his focus is less on the technical aspects of the new media, he concentrates

on exceptional recording situations. Parallel to his experiments with

electric light to gain pictures of the Paris catacombs, he is passionately

devoted to flying hot air balloons in 1857, he undertakes his first

flight in order to produce aerial photographs. He succeeds a year

later after managing the problem of films being destroyed by the balloon

gas. Shortly aftewards he registers his patent for 'aerostatic photos'.

Together with his balloon "G¨ant", these pictures assured Nadar world-wide

recognition. Apart from that, another peculiarity of the photographic

technology is of importance. In addition to the sharpness and the

perspective, there is the possibility to fix the transitoriness and

to give continuance to the moment. In a fragment of a seconds, one

can fulfill what used to take hours and days. In these increasingly

shorter periods, events became visible which no one would have had

the slight idea about without the photographic process. The new technology

allows not only to rationalize the process of the image, but to open

up more and more a view into the microcosm of time. cosmic rays Some

years later, at the beginning of the 19th century, a surprising discovery

is made in the field of physics. Some physicists suppose that the

earth is being bombarded with cosmic particles, which on their way

charge the air with electricity. The physicist Victor F. Hess, who

did a lot of research in this field, ascended in 1912 with a hot-air

balloon to test and finally provef the conductivity of air in high

altitudes. Though the 'cosmic particles' could be measured, it still

was not possible to give any reliable statements about their 'behaviour'.

Again, the photographic technology, i.e. the photographic emulsion

- offers help. The trajectory of particles, passing the emulsion are

made visible in the form of chains of tiny silver chloride grains.

That as well as the cloud chamber became the most important instrument

of particle physics till the  1960s.

part 3 At the end of this trip to event which had an influence on

how we look at the world and how we orientate ourselves, we are back

to CERN. Here we are going to start the third part of our visit to

the region of Geneva. Early in the morning we leave the central site

of CERN, near Meyrin, cross - after only a few meters - the border

to France and stick to the main road to St.-Genis-Pouilly. Passing

by the Centre culturel, we leave the plastered roads and wander across

field, towards some unobstrusive concrete buildings - the only visible

hint of the first detector. We leave them behind and march on, across

meadows, fields woods, passing farms and villages, Chevry, Nazdessous

and get near Echenevex. Again we pass a detector, before we turn,

westward, near La Table Ronde. After a while, we discover in the open

field two more CERN buildings. From there on we turn to Versonnex

and cross the location on several by-streets a little later. A bit

further west, shortly behind the large housing estate of Le Bois Chatton,

on the French-Swiss border, we find the next indications of a detector.in

the middle of the forrest Right after, we cross the green border into

Switzerland, follow a wide curve throgh Bossy and Collex, and return

to France near Ferney-Voltaire. In the evening twilight ,we walk through

the small town, keeping on the main road to Meyrin. We cross the border

for the last time, pass through the subburb Les Vernes, and reach

the centre of the Swiss town Meyrin. From here it is just one more

kilometer to our point of departure, where we arrive at the beginning

of darkness. We followed the subterranean course of the collider-rings

in the area between the Jura mountains and the Lake Geneva. To facilitate

orientation, we used detailed fieldmaps and the standard postcard

taken from the CERN souvenir-shop, showing an aerial view of the whole

site. The trace of the walk results in a map, which resembles the

boundaries of a classical territory. The video recording of the trip

could be looked at as a kind of 'temporal panorama' of the whole scientific

apparatus, which does not only focus on the extraordinary technology

used achieve an even more accurate image of the world. It is mainly

our interest in the form of the instrument which is used and its geographical,

social, historic and political as well as perceptional aspects that

made us undertake this trip.

1960s.

part 3 At the end of this trip to event which had an influence on

how we look at the world and how we orientate ourselves, we are back

to CERN. Here we are going to start the third part of our visit to

the region of Geneva. Early in the morning we leave the central site

of CERN, near Meyrin, cross - after only a few meters - the border

to France and stick to the main road to St.-Genis-Pouilly. Passing

by the Centre culturel, we leave the plastered roads and wander across

field, towards some unobstrusive concrete buildings - the only visible

hint of the first detector. We leave them behind and march on, across

meadows, fields woods, passing farms and villages, Chevry, Nazdessous

and get near Echenevex. Again we pass a detector, before we turn,

westward, near La Table Ronde. After a while, we discover in the open

field two more CERN buildings. From there on we turn to Versonnex

and cross the location on several by-streets a little later. A bit

further west, shortly behind the large housing estate of Le Bois Chatton,

on the French-Swiss border, we find the next indications of a detector.in

the middle of the forrest Right after, we cross the green border into

Switzerland, follow a wide curve throgh Bossy and Collex, and return

to France near Ferney-Voltaire. In the evening twilight ,we walk through

the small town, keeping on the main road to Meyrin. We cross the border

for the last time, pass through the subburb Les Vernes, and reach

the centre of the Swiss town Meyrin. From here it is just one more

kilometer to our point of departure, where we arrive at the beginning

of darkness. We followed the subterranean course of the collider-rings

in the area between the Jura mountains and the Lake Geneva. To facilitate

orientation, we used detailed fieldmaps and the standard postcard

taken from the CERN souvenir-shop, showing an aerial view of the whole

site. The trace of the walk results in a map, which resembles the

boundaries of a classical territory. The video recording of the trip

could be looked at as a kind of 'temporal panorama' of the whole scientific

apparatus, which does not only focus on the extraordinary technology

used achieve an even more accurate image of the world. It is mainly

our interest in the form of the instrument which is used and its geographical,

social, historic and political as well as perceptional aspects that

made us undertake this trip.

Wissenschaft als Attraktion, der Forscher als Pionier der sich durch

den Dschungel fremder Welten kämpft. Wir haben Teil am "Abenteuer

Forschung", indem wir durch das Panoptikum mikroskopischer Welten

geführt werden, staunend über die unendlich scheinende Fülle

physikalischer Kleinstkörper und die Leere die sie verbindet.

Es geht um TRUTH und BEAUTY, STRANGE und CHARM, UP und DOWN, so jedenfalls

die Bezeichnungen für die kleinsten bisher nachgewiesenen Bausteine

der Materie. Wir befinden uns am CERN (conseil europé en pour

la recherche nuclé aire), dem europäischen Forschungszentrum

für Teilchenphysik, einem der größten naturwissenschaftlichen

Laboratorien der Welt das sich beiderseits der französisch-schweizerischen

Grenze, westlich von Genf erstreckt. Die Wissenschaftler befassen

sich dort mit Grundlagenforschung im Bereich der Teilchenphysik. Sie

untersuchen kleinste Bausteine der Materie, um herauszufinden nach

welchen Gesetzen unsere Welt bzw. das ganze Universum funktionieren.

Hierzu bedienen sie sich der derzeit größten wissenschaftlichen

'Maschine' der Welt, des Elektronen-Positronen-Kolliderrings LEP.

Um die hochempfindlichen Versuche gegen Einflüße durch

kosmische Strahlung zu schützen, wurde fast die komplette technische

Anlage: Beschleunigerringe, Detektoren, Labors, usw. in etwa 100 m

Tiefe unter der Erdoberfläche installiert. Dort werden Elektronen,

ihre Gegenstücke aus Antimaterie und Positronen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit

in dem 27 Kilometer langen Ring beschleunigt und prallen dann aufeinander.

Die dabei entstehenden Materiebruchstücke werden von vier, über

den Ring verteilten Detektoren - jeder etwa so groß wie ein

vierstöckiges Haus aufgefangen, aufgezeichnet und analysiert.

Unter geschulter Führung einer Physikerin (wie im Prospekt versprochen)

werden sich uns im Laufe dieses Rundganges wenigstens die grundlegenden

Begriffe im Ü berblick erhellen. Die Werbung verheißt:

"Diese großartigen Instrumente an der Spitze der Technologie

gehören zu den Prachtstücken der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts.".

Und tatsächlich, nach einer Fahrt mit dem Aufzug in die Tiefe,

steht man fasziniert vor den gigantischen Detektoren und auch nach

einem Blick in den Tunnel, der in einer eher unscheinbaren Röhre

das "längste Vakuum der Welt" birgt, in dem die Teilchen auf

nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und, und, und, ....,

kann man sich dem futuristischen Charme und der Bewunderung solch

außergewöhnlicher Technik kaum mehr entziehen. Weder Disney

noch Spielberg hätten sich eine bessere Kulisse erdenken können,

als Hintergrund für eine Unternehmung die allgemein als "frontline

research", Grundlagenforschung bezeichnet wird (wobei das Englische

wohl den besseren Filmtitel parat hält). So futuristisch das

Ambiente, soviel science fiction hier versammelt scheint, die Arbeit

mit diesen Anlagen sieht schon wesentlich nüchterner aus. Die

spektakulär anmutenden Explosionszeichnungen die sich bei den

Kollisionen im Inneren der Detektoren ereignen, sind eben weniger

Anlaß zum träumen und spekulieren, als zu langwieriger

Auszählungs-, und Berechnungsarbeit. Dafür sind die 3000

Beschäftigten des CERN zuständig. Darüberhinaus sind

an den einzelnen Experimenten mit dem LEP, sowie an den zahlreichen

anderen Forschungsprojekten, Wissenschaftsteams bzw. Universitäten

aus der ganzen Welt beteiligt. Um die Forschungsergebnisse nicht nationalen

oder institutionellen Interessen unterzuordnen, werden sie in öffentlichen

Sitzungen diskutiert und in Fachzeitschriften veröffentlicht,

sind also immer frei zugänglich. Durch eine weitgehend gesicherte

Finanzierung des Forschungsapparates (Jahreshaushalt ca. 900 Mio.

SF), entsteht hier die Möglichkeit sich vom Zwang zur Entwicklung

und Produktion kommerziell verwertbarer Technik weitgehend freizuhalten.

Der eigentliche Anlaß die Reise nach Genf zu unternehmen sind

nicht nur die reißerischen Versprechen der Werbebroschüre

des CERN. Die entdeckt man erst später im Souvenirshop des Instituts,

zwischen Videos, Anstecknadeln, Baseballkappen, T-Shirts, Tassen,

Büchern und den Kasetten der hauseigenen Frauenband "Les Horribles

Cernettes" (die ihr Versprechen halten). Dort findet sich auch eine

Luftaufnahme der Gegend zwischen Genfer See und französischem

Jura, mit dem eingezeichneten Verlauf der unterirdischen Beschleunigerringe,

abgebildet auf der Standard-Postkarte des CERN. Folgen wir der Markierung

des größten Ringes ist zu erkennen, daß dieser viermal

die Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz überquert. Diese

bewußt gesetzte Lage eines wissenschaftlichen Apparates spiegelt

nicht nur das Anliegen nach grenzüberschreitender Zusammenarbeit

wieder. Eine Besonderheit liegt eben gerade darin, daß es sich

um die Ausdehnung eines Apparates in eine territoriale Größenordung

handelt. "What we can find now is a new kind of terrritory, beyond

geographical, political and cultural references, stretched out on

its own borders. These borders are represented - comparable to those

of worldwide communication networks - in the extension of the wholeness

of the apparatus. They mark the frontlines between existing points

of view about the world, and the future view points from where we

look upon and create the world." (2). "Humbled by his insignificance

Man looks up at the night sky and wonders" "Beim Anblick des nächtlichen

Sternenhimmels wird der Mensch bescheiden vor solcher Unermesslichkeit

und stellt sich Fragen. Nicht weniger eindrucksvoll ist der dem bloßen

Auge verborgene Aufbau des Universums auf mikroskopischer Ebene, wie

ihn die Teilchenphysikexperimente enthüllen. Das Ziel der Physik

ist die Entdeckung universeller Gesetze, anhand derer die unter gewissen

experimentellen Bedingungen gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinert

werden können. ..." So bescheiden ist der Mensch dann doch nicht

daß er es nicht wagen würde Fragen zu stellen, Fragen nach

dem was er da sieht, was es bedeutet, in welchem Zusammenhang es mit

ihm steht (spätestens hier ist es mit der Bescheidenheit vorbei),

wie er sein Wissen in einen praktischen Lebenszusammenhang bringen

könnte und vieles mehr. Mit Bildern und Mythen fängt die

Geschichte an und verzweigt sich immer mehr und läßt sich

in seinen Einzelheiten auch gar nicht mehr fassen. Gemeinsam ist dennoch

den meisten Versuchen der Blick nach "draußen", auf eine Welt

der man gegenübersteht, deren Teil man aber zugleich ist. Daher

war und ist, wie wir bereits gesehen haben, jeder Versuch der sich

dem Erkennen widmet, immer auch mit einer reflexiven Dimension verknüpft.

Im folgenden sollen einige Momente aus dieser unendlichen Geschichte

herausgegriffen werden und zugegebenermaßen assoziativ aneinandergestellt

werden, um den Sprung vom Sternenhimmel zum Mikrokosmos durch kurze

Zwischenlandungen

etwas weniger abrupt zu gestalten. Kehren wir dazu nach Genf zurück,

begeben uns in das Musé e d'Art et d'Histoire und beginnen

bei dem wohl berühmtesten Gemälde der dortigen Sammlung.

Im Jahr 1444 erhält der deutsche Maler Konrad Witz den Auftrag

die Tafelbilder für einen Altar des Genfer Domes zu malen. Von

den vier noch erhaltenen Tafeln ist "Der wunderbare Fischzug" das

wohl bekannteste Gemälde. An diesem Bild zeigt sich zum erstenmal

nördlich der Alpen, ein Blick, durch eine religiöse, allegorische

Szene hindurch auf ein reales, vor Ort gegebenes, wiedererkennbares

Sujet. Nicht die Handlung, die Personen, stehen eigentlich im Vordergrund,

sondern das Interesse an einer möglichst exakten Wiedergabe einer

real existierenden Landschaft. Die Entdeckung der Landschaft illustriert

dabei den Durchbruch eines Raumbewußtseins. Eine undistanzierte

Bindung an die Welt, zereißt in dem Moment, da ein Teil der

Natur durch einen subjektiven Blick räumlich aus dem Ganzen herausgelöst,

zu einem Stück Land wird, das der Blick erst schafft. Konrad

Witz malt einen Ausschnitt des Genfer Sees, an dessen Ufer Pfahlbauten

stehen und sich hinter baumbestandenen Hügeln, die Berge erheben.

Die biblische Szene bleibt Staffage. Die reale Landschaft ist hier

subjektivistische, individuelle "Beigabe"; der Verweis auf das Gute,

Wahre, Schöne hinter dem Bild trägt hier keine religiösen

Klammern, sondern öffnet eine neue Sichtweise auf die Welt wie

sie von den Menschen des Mittelalters kaum gewagt werden konnte. Der

Blick nach "draußen", auf eine Welt außerhalb von Vorschriften

und Regeln, Gesetzen und Geboten, stellt eben jene in Frage und verlangt

nach einer neuen Interpretation und einem veränderten Verständnis

der eigenen Wirklichkeit. Die Tatsache, daß ein Künstler

sich um eine realitätsgetreue Abbildung einer Landschaft bemüht,

ist umso erstaunlicher, als die bis dato entwickelte Form der Wiedergabe

geographischer Gegebenheiten durch die Erstellung von Landkarten,

sich in dieser geschichtlichen Periode nicht weiter entwickelt hatte.

Mehr noch, das Kartenwesen des Mittelalters stellt im Hinblick auf

die Aufzeichnungsqualität tatsächlicher geographischer Verhältnisse,

gegenüber dem bereits von vorangegangenen Kulturen Erreichtem,

einen Rückschritt dar. Genauigkeit und Objektivität sind

in dieser Hinsicht keine vorrangigen Ziele für den mittelalterlichen

Geist. Wenn auch die Karten auf ausführlichen Daten aus dem weltlichen

Bereich basieren, den Realitäten der physischen Welt wird weniger

Beachtung geschenkt. Sie befassen sich mehr mit der Verbildlichung

von Weltvorstellungen. Im Grunde erst mit der stückweisen Ablösung

vom kirchlichen Dogma, den großen Entdeckungsreisen und den

einsetzenden 'interkontinentalen' Kriegen, entwickelt sich das Kartenwesen

zu neuer Blüte. Es sind jetzt vor allem die von der Astronomie

und Mathematik faszinierten Gelehrten wie Gerhard Mercator und Willem

Janszoon Blaeu, denen es im ausgehenden 16. und 17. Jahrhundert gelingt,

ihr Wissen von Geographie, mit den Fähigkeiten des Zeichnens

und Stechens zu verbinden und so ein neues Bild der Welt zu erstellen.

Unterstützt von der sich rasch entwickelnden Drucktechnik, verbreiten

sie das von ihnen überarbeitete Kartenmaterial in Form mehrbändiger

Atlanten. Aber nicht in jede neue Auflage wird Korrekturen und neue

geographische Erkenntnisse eingearbeitet. Da die Druckplatten und

-stöcke jedesmal neu graviert werden müssen, sind Korrekturen

nicht so einfach durchführbar, so daß Anachronismen oft

über Jahre und bisweilen Jahrzehnte fortgeschleppt werden. Es

ist auch problematisch eine exakte Bestimmung der geographischen Längen

und Breiten vorzunehmen, sowie die sich oft widersprechenden Berichte

von Reisenden und Seefahrern miteinander in Einklang zu bringen. Es

dauert bis ins 18. Jahrhundert, das zum Schauplatz weitreichender

Veränderungen auf vielen Feldern der Wissenschaft wird, bis die

Kartographie eine grundlegende Reform erlebt. Die bahnbrechenden Erkenntnisse

die Isaac Newton für die Mathematik und Astronomie formuliert,

kommen nun zur praktischen Anwendung. Die Bewegung der Himmelskörper

wird zum Gegenstand exakter Berechnung, so daß nun genaue Vorhersagen

über weit in die Zukunft reichende Zeiträume möglich

sind. Darüberhinaus kann man mit Hilfe von Mondentfernungstabellen

die geographische Länge, dank der Newtonschen Gleichungen, mit

einer Genauigkeit bis auf weniger als ein Grad bestimmen. Zeitgleich

tragen die Fortschritte die beim Bau von Meßinstrumenten erzielt

werden, ebenfalls zu größerer Präzision bei und verbessern

ständig die Möglichkeiten der Landvermesser und Seefahrer.

Mit den neuen Präzisionsinstrumenten sind die Kartographen nunmehr

in der Lage, exakte geodätische Vermessungen vorzunehmen, verläßliche

Daten über die Oberfläche der Erde zu erhalten, diese in

Relation zu bereits vorhandenen Erkentnissen zu stellen und in Form

von Karten abzubilden. Durch die hier in Kürze nachskizzierte

Entwicklung aus dem Mittelalter, aus der Umklammerung durch christliche

Weltvorstellungen heraus, kommt man zu einer Orientierung an beobachtbaren,

meßbaren Phänomenen der physischen Welt, die von einer

Perfektionierung der Aufnahme- und Abbildungsinstrumentarien vorangetrieben

werden und somit entstehen neue Möglichkeiten der Weltbeschreibung.

Man versucht anfangs noch ein Weltbild zur Anschauung zu bringen und

ordnet sämtliche Forschungsergebnisse den ideologischen Deutungen

unter. Dabei kann man auch getrost auf die Weiterentwicklung der Meßapparaturen

verzichten und sich auf die ästhetische Qualitäten der Abbildungen

konzentrieren. Am Beispiel des Bildes "Der wunderbare Fischzug" wird

, in einer Art Vorgriff, das Streben nach objektiver, ideologisch

unverstellter Anschauung der realen Welt deutlich. Der weitere Weg

wird anhand der Entwicklung des Kartenwesens anschaulich. Mit den

Vermessungen der See- und Landgebiete stösst man bald an technische

Grenzen, da die tatsächlichen Relationen zueinander und der jeweilige

Standort des Beobachters nur ungenau zu bestimmen sind. Daher ist

es notwendig geworden, unter anderem auch einen externen Bezugspunkt

zu finden, der als eine Art allgemein verbindlicher, 'perspektivischer

Fluchtpunkt' dienen kann. Dazu verlässt man den Beobachtungsgegenstand

'Erde' und beginnt sich an den Gestirnen zu orientieren, bzw. an allgemein

verbindlichen, abstrakten Unterteilungen (Zeiteinheiten, Gradeinteilung,

usw.). Mit den neu entwickelten Apparaturen, der größeren

Meßgenauigkeit und den externen, abstrakten Bezugsfeldern, wird

gleichzeitig die Frage der Darstellbarkeit neu formuliert. Die Darstellung

steht nun nicht länger im Dienste einer Weltanschauung, sondern

über die Verbildlichung von Daten und Ergebnissen der Wissenschaft

wandelt sich das Bild der Welt in unseren Köpfen. Man gewöhnt

sich an den Gebrauch der Apparate und an die Notwendigkeit des Blickes

durch sie hindurch, von unten nach oben und von dort, über die

Abstraktion der Mathematik wieder auf die Welt. Es ist buchstäblich

notwendig geworden den Boden der Tatsachen zu verlassen, um ihn in

seiner neuen Komplexität erfassen zu können. Aeronautik

Am 21.11 1783 steigt in Paris zum ersten Mal der Ballon der Gebrüder

Montgolfier in den Himmel auf und eröffnet den Pionieren einen

vollkommen neuen Blick auf ihre Umgebung. Von oben betrachtet erinnert

die Ansicht der Erdoberfläche, dem Städteraster und Wegenetzen,

den Parzellen aus Feldern, Wäldern, an den Blick auf eine gezeichnete

Landkarte. Die Ansicht wird ihnen plötzlich zur Ü bersicht

und es ergeben sich neue Muster der direkten Anschauung, wie sie bisher

nur in der zeitlich gedehnten, gestückelten Betrachtung des Landvermessers

und der des Kartographen angedeutet war. Der Blick auf eine "reale

Karte", verwirrt die gerade erst gewonnene zentralperspektivische

Sicht auf die Welt. Was zuvor über die zeitlich gedehnte Vermessung

einzelner Abschnitte, das Fixieren einzelner Daten erst zu einem Geamtbild

gefügt wurde, eröffnet sich nun dem menschlichen Auge in

verwirrender Gleichzeitigkeit. Nun verläßt der

Zwischenlandungen

etwas weniger abrupt zu gestalten. Kehren wir dazu nach Genf zurück,

begeben uns in das Musé e d'Art et d'Histoire und beginnen

bei dem wohl berühmtesten Gemälde der dortigen Sammlung.

Im Jahr 1444 erhält der deutsche Maler Konrad Witz den Auftrag

die Tafelbilder für einen Altar des Genfer Domes zu malen. Von

den vier noch erhaltenen Tafeln ist "Der wunderbare Fischzug" das

wohl bekannteste Gemälde. An diesem Bild zeigt sich zum erstenmal

nördlich der Alpen, ein Blick, durch eine religiöse, allegorische

Szene hindurch auf ein reales, vor Ort gegebenes, wiedererkennbares

Sujet. Nicht die Handlung, die Personen, stehen eigentlich im Vordergrund,

sondern das Interesse an einer möglichst exakten Wiedergabe einer

real existierenden Landschaft. Die Entdeckung der Landschaft illustriert

dabei den Durchbruch eines Raumbewußtseins. Eine undistanzierte

Bindung an die Welt, zereißt in dem Moment, da ein Teil der

Natur durch einen subjektiven Blick räumlich aus dem Ganzen herausgelöst,

zu einem Stück Land wird, das der Blick erst schafft. Konrad

Witz malt einen Ausschnitt des Genfer Sees, an dessen Ufer Pfahlbauten

stehen und sich hinter baumbestandenen Hügeln, die Berge erheben.

Die biblische Szene bleibt Staffage. Die reale Landschaft ist hier

subjektivistische, individuelle "Beigabe"; der Verweis auf das Gute,

Wahre, Schöne hinter dem Bild trägt hier keine religiösen

Klammern, sondern öffnet eine neue Sichtweise auf die Welt wie

sie von den Menschen des Mittelalters kaum gewagt werden konnte. Der

Blick nach "draußen", auf eine Welt außerhalb von Vorschriften

und Regeln, Gesetzen und Geboten, stellt eben jene in Frage und verlangt

nach einer neuen Interpretation und einem veränderten Verständnis

der eigenen Wirklichkeit. Die Tatsache, daß ein Künstler

sich um eine realitätsgetreue Abbildung einer Landschaft bemüht,

ist umso erstaunlicher, als die bis dato entwickelte Form der Wiedergabe

geographischer Gegebenheiten durch die Erstellung von Landkarten,

sich in dieser geschichtlichen Periode nicht weiter entwickelt hatte.

Mehr noch, das Kartenwesen des Mittelalters stellt im Hinblick auf

die Aufzeichnungsqualität tatsächlicher geographischer Verhältnisse,

gegenüber dem bereits von vorangegangenen Kulturen Erreichtem,

einen Rückschritt dar. Genauigkeit und Objektivität sind

in dieser Hinsicht keine vorrangigen Ziele für den mittelalterlichen

Geist. Wenn auch die Karten auf ausführlichen Daten aus dem weltlichen

Bereich basieren, den Realitäten der physischen Welt wird weniger

Beachtung geschenkt. Sie befassen sich mehr mit der Verbildlichung

von Weltvorstellungen. Im Grunde erst mit der stückweisen Ablösung

vom kirchlichen Dogma, den großen Entdeckungsreisen und den

einsetzenden 'interkontinentalen' Kriegen, entwickelt sich das Kartenwesen

zu neuer Blüte. Es sind jetzt vor allem die von der Astronomie

und Mathematik faszinierten Gelehrten wie Gerhard Mercator und Willem

Janszoon Blaeu, denen es im ausgehenden 16. und 17. Jahrhundert gelingt,

ihr Wissen von Geographie, mit den Fähigkeiten des Zeichnens

und Stechens zu verbinden und so ein neues Bild der Welt zu erstellen.

Unterstützt von der sich rasch entwickelnden Drucktechnik, verbreiten

sie das von ihnen überarbeitete Kartenmaterial in Form mehrbändiger

Atlanten. Aber nicht in jede neue Auflage wird Korrekturen und neue

geographische Erkenntnisse eingearbeitet. Da die Druckplatten und

-stöcke jedesmal neu graviert werden müssen, sind Korrekturen

nicht so einfach durchführbar, so daß Anachronismen oft

über Jahre und bisweilen Jahrzehnte fortgeschleppt werden. Es

ist auch problematisch eine exakte Bestimmung der geographischen Längen

und Breiten vorzunehmen, sowie die sich oft widersprechenden Berichte

von Reisenden und Seefahrern miteinander in Einklang zu bringen. Es

dauert bis ins 18. Jahrhundert, das zum Schauplatz weitreichender

Veränderungen auf vielen Feldern der Wissenschaft wird, bis die

Kartographie eine grundlegende Reform erlebt. Die bahnbrechenden Erkenntnisse

die Isaac Newton für die Mathematik und Astronomie formuliert,

kommen nun zur praktischen Anwendung. Die Bewegung der Himmelskörper

wird zum Gegenstand exakter Berechnung, so daß nun genaue Vorhersagen

über weit in die Zukunft reichende Zeiträume möglich

sind. Darüberhinaus kann man mit Hilfe von Mondentfernungstabellen

die geographische Länge, dank der Newtonschen Gleichungen, mit

einer Genauigkeit bis auf weniger als ein Grad bestimmen. Zeitgleich

tragen die Fortschritte die beim Bau von Meßinstrumenten erzielt

werden, ebenfalls zu größerer Präzision bei und verbessern

ständig die Möglichkeiten der Landvermesser und Seefahrer.

Mit den neuen Präzisionsinstrumenten sind die Kartographen nunmehr

in der Lage, exakte geodätische Vermessungen vorzunehmen, verläßliche

Daten über die Oberfläche der Erde zu erhalten, diese in

Relation zu bereits vorhandenen Erkentnissen zu stellen und in Form

von Karten abzubilden. Durch die hier in Kürze nachskizzierte

Entwicklung aus dem Mittelalter, aus der Umklammerung durch christliche

Weltvorstellungen heraus, kommt man zu einer Orientierung an beobachtbaren,

meßbaren Phänomenen der physischen Welt, die von einer

Perfektionierung der Aufnahme- und Abbildungsinstrumentarien vorangetrieben

werden und somit entstehen neue Möglichkeiten der Weltbeschreibung.

Man versucht anfangs noch ein Weltbild zur Anschauung zu bringen und

ordnet sämtliche Forschungsergebnisse den ideologischen Deutungen

unter. Dabei kann man auch getrost auf die Weiterentwicklung der Meßapparaturen

verzichten und sich auf die ästhetische Qualitäten der Abbildungen

konzentrieren. Am Beispiel des Bildes "Der wunderbare Fischzug" wird

, in einer Art Vorgriff, das Streben nach objektiver, ideologisch

unverstellter Anschauung der realen Welt deutlich. Der weitere Weg

wird anhand der Entwicklung des Kartenwesens anschaulich. Mit den

Vermessungen der See- und Landgebiete stösst man bald an technische

Grenzen, da die tatsächlichen Relationen zueinander und der jeweilige

Standort des Beobachters nur ungenau zu bestimmen sind. Daher ist

es notwendig geworden, unter anderem auch einen externen Bezugspunkt

zu finden, der als eine Art allgemein verbindlicher, 'perspektivischer

Fluchtpunkt' dienen kann. Dazu verlässt man den Beobachtungsgegenstand

'Erde' und beginnt sich an den Gestirnen zu orientieren, bzw. an allgemein

verbindlichen, abstrakten Unterteilungen (Zeiteinheiten, Gradeinteilung,

usw.). Mit den neu entwickelten Apparaturen, der größeren

Meßgenauigkeit und den externen, abstrakten Bezugsfeldern, wird

gleichzeitig die Frage der Darstellbarkeit neu formuliert. Die Darstellung

steht nun nicht länger im Dienste einer Weltanschauung, sondern

über die Verbildlichung von Daten und Ergebnissen der Wissenschaft

wandelt sich das Bild der Welt in unseren Köpfen. Man gewöhnt

sich an den Gebrauch der Apparate und an die Notwendigkeit des Blickes

durch sie hindurch, von unten nach oben und von dort, über die

Abstraktion der Mathematik wieder auf die Welt. Es ist buchstäblich

notwendig geworden den Boden der Tatsachen zu verlassen, um ihn in

seiner neuen Komplexität erfassen zu können. Aeronautik

Am 21.11 1783 steigt in Paris zum ersten Mal der Ballon der Gebrüder

Montgolfier in den Himmel auf und eröffnet den Pionieren einen

vollkommen neuen Blick auf ihre Umgebung. Von oben betrachtet erinnert

die Ansicht der Erdoberfläche, dem Städteraster und Wegenetzen,

den Parzellen aus Feldern, Wäldern, an den Blick auf eine gezeichnete

Landkarte. Die Ansicht wird ihnen plötzlich zur Ü bersicht

und es ergeben sich neue Muster der direkten Anschauung, wie sie bisher

nur in der zeitlich gedehnten, gestückelten Betrachtung des Landvermessers

und der des Kartographen angedeutet war. Der Blick auf eine "reale

Karte", verwirrt die gerade erst gewonnene zentralperspektivische

Sicht auf die Welt. Was zuvor über die zeitlich gedehnte Vermessung

einzelner Abschnitte, das Fixieren einzelner Daten erst zu einem Geamtbild

gefügt wurde, eröffnet sich nun dem menschlichen Auge in

verwirrender Gleichzeitigkeit. Nun verläßt der  Betrachter

zum ersten Mal den Betrachtungsgegenstand, begibt sich in einen scheinbar

neutralen, überschauenden Abstand, um zu einer objektiven Sicht

der Dinge zu kommen. Doch wird es jetzt auch zunehmend schwierig das

Auge an einen einzigen Fixpunkt zu heften. Photographie Der Versuch

auf Blidern das wiederzugeben was das Auge sieht wird gegen Ende des

18. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Photographie weiter vorangetrieben.

Relativ schnell entwickelt sie sich, nach Ü berwindung einiger

technischer Hindernisse, zu einem Verfahren das begierig von vielen

aufgenommen wird, da sie die augenmäßig 'richtige' Perspektive

automatisch erzeugt. Durch die Photo-Optik stellt sich die Zentral-,

Farb- und Luftperspektive gleichsam von selbst ein. Es ist einer der

renommiertesten Photographen Felix Gaspard Tournachon, genannt Nadar,

der um 1850 diese neue Möglichkeit der Perspektivierung erkennt

und konsequent umsetzt. Während sein Interesse weniger den technischen

Möglichkeiten des neuen Mediums gilt, konzentriert er sich besonders

auf außergewöhnliche Aufnahmesituationen. Parallel zu seinen

Experimenten mit elektrischem Licht, um Bilder in den Katakomben von

Paris zu machen, widmet er sich leidenschaftlich der Ballonfahrt.

1857 unternimmt er seinen ersten Flug in der Absicht Photos aus der

Luft aufzunehemen. Das gelingt ihm aber erst ein Jahr später,

nachdem er die Schwierigkeit, daß das aus dem Ballon austretende

Gas die Negative verdirbt, überwindet. Gleich danach meldet er

sein Patent auf aerostatische Photographien an. Mit seinen bis dahin

beispiellosen Aufnahmen und seinem damals mit einem Umfang von 45

Metern größten Fesselballon "Gé ant" gelangt Nadar

zu weltweiter Anerkennung. Aber noch eine weitere Besonderheit der

photographischen Technik ist hier von Bedeutung. Neben der Schärfe

und der Perspektive, ist die Möglichkeit entstanden, das Flüchtige

zu fixieren und damit dem Augenblick Dauer zu verleihen. Im Bruchteil

einer Sekunde läßt sich vollenden, wofür man vorher

Stunden und Tage benötigte. In diesen immer kleiner werdenden

Zeiteinheiten vollziehen sich Ereignisse, von denen wir uns ohne den

photographischen Prozeß, kaum auch nur eine vage Vorstellung

machen könnten. Die neue Technik ermöglicht so nicht nur

eine Rationalisierung des Abbildens, sondern eröffnet auch zunehmend

den Blick in den Mikrokosmos der Zeit. Kosmische Strahlen Einige Jahre

später, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ergibt sich für

die Forschung im Bereich der Physik ein verblüffendes Ergebnis.

Es kursiert, neben anderen Theorien, bei einigen Physikern die Vermutung,

die Erde werde aus dem Weltall mit Teilchen beschossen, die auf ihrem

Weg zur Erde die Luft elektrisch aufladen. Der österreichische

Physiker Victor F. Hess beschäftigt sich ebenfalls mit Untersuchungen

in diesem Bereich und steigt 1912 mit einem Ballon auf, um die Leitfähigkeit

der Luft in höheren Regionen zu testen. Sein Ansatz bestätigt

sich und er kann nachweisen, daß Luft in großer Höhe

tatsächlich besser leitet als am Boden, was letztlich die Weltraumstrahlen-Hypothese

stützt. In der Folge spricht man nun von "kosmischen Strahlen"

oder "kosmischen Teilchen". Bis dahin beruhen alle Untersuchungen

der kosmischen Strahlen auf Messungen der Leitfähigkeit der Luft.

Über das Verhalten der kosmischen Teilchen im speziellen ist

dem allerdings wenig zu entnehmen. Neben der Nebelkammer, in der Teilchenspuren

als feine Kondensstreifen sichtbar werden, führt vor allem die

Entwicklung der photographischen Emulsion, die die Flugbahn der Teilchen

die sie durchquert, in Form kettenartiger Spuren aus winzigen Silberkörnchen

festhält, zu wichtigen neuen Entdeckungen. Elektronische Zähler,

die Nebelkammer und die photographische Emulsion sind von den zwanziger

bis zum Beginn der sechziger Jahre die wichtigsten Werkzeuge der Teilchenphysik.

Rundgang 3 Am Ende dieses assosiativen Ausfluges zu exemplarischen

Momenten, die Einfluss darauf haben wie wir heute die Welt wahrnehmen

und uns in ihr orientieren, sind wir wieder am CERN angekommen. Hier

wird nun der dritte Teil unserer Reise in die Umgebung von Genf seinen

Ausgang nehmen. Bereits am Morgen verlassen wir die zentralen Anlagen

des CERN bei Meyrin, überqueren nach wenigen Metern die Grenze

nach Frankreich und folgen der Hauptstrasse nach St.-Genis-Pouilly.

Vorbei am Centre culturel, verlassen wir die geteerten Wege und wandern

querfeldein auf einige unscheinbare Flachbauten aus Beton zu - der

einzig sichtbare Hinweis auf den ersten Detektor. Wir lassen ihn linkerhand

zurück und setzen den Fussmarsch fort, über Felder, Wiesen,

vorbei an Bauernhöfen, durch kleine Waldstücke hindurch,

passieren Chevry, Naz-dessous und nähern uns dem Dorf Echenevex.

Wieder sind wir an einer Detektoranlage vorrübergegangen, bevor

wir uns bei La Table Ronde Richtung Westen wenden.

Betrachter

zum ersten Mal den Betrachtungsgegenstand, begibt sich in einen scheinbar

neutralen, überschauenden Abstand, um zu einer objektiven Sicht

der Dinge zu kommen. Doch wird es jetzt auch zunehmend schwierig das

Auge an einen einzigen Fixpunkt zu heften. Photographie Der Versuch

auf Blidern das wiederzugeben was das Auge sieht wird gegen Ende des

18. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Photographie weiter vorangetrieben.

Relativ schnell entwickelt sie sich, nach Ü berwindung einiger

technischer Hindernisse, zu einem Verfahren das begierig von vielen

aufgenommen wird, da sie die augenmäßig 'richtige' Perspektive

automatisch erzeugt. Durch die Photo-Optik stellt sich die Zentral-,

Farb- und Luftperspektive gleichsam von selbst ein. Es ist einer der

renommiertesten Photographen Felix Gaspard Tournachon, genannt Nadar,

der um 1850 diese neue Möglichkeit der Perspektivierung erkennt

und konsequent umsetzt. Während sein Interesse weniger den technischen

Möglichkeiten des neuen Mediums gilt, konzentriert er sich besonders

auf außergewöhnliche Aufnahmesituationen. Parallel zu seinen

Experimenten mit elektrischem Licht, um Bilder in den Katakomben von

Paris zu machen, widmet er sich leidenschaftlich der Ballonfahrt.

1857 unternimmt er seinen ersten Flug in der Absicht Photos aus der

Luft aufzunehemen. Das gelingt ihm aber erst ein Jahr später,

nachdem er die Schwierigkeit, daß das aus dem Ballon austretende

Gas die Negative verdirbt, überwindet. Gleich danach meldet er

sein Patent auf aerostatische Photographien an. Mit seinen bis dahin

beispiellosen Aufnahmen und seinem damals mit einem Umfang von 45

Metern größten Fesselballon "Gé ant" gelangt Nadar

zu weltweiter Anerkennung. Aber noch eine weitere Besonderheit der

photographischen Technik ist hier von Bedeutung. Neben der Schärfe

und der Perspektive, ist die Möglichkeit entstanden, das Flüchtige

zu fixieren und damit dem Augenblick Dauer zu verleihen. Im Bruchteil

einer Sekunde läßt sich vollenden, wofür man vorher

Stunden und Tage benötigte. In diesen immer kleiner werdenden

Zeiteinheiten vollziehen sich Ereignisse, von denen wir uns ohne den

photographischen Prozeß, kaum auch nur eine vage Vorstellung

machen könnten. Die neue Technik ermöglicht so nicht nur

eine Rationalisierung des Abbildens, sondern eröffnet auch zunehmend

den Blick in den Mikrokosmos der Zeit. Kosmische Strahlen Einige Jahre

später, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ergibt sich für

die Forschung im Bereich der Physik ein verblüffendes Ergebnis.

Es kursiert, neben anderen Theorien, bei einigen Physikern die Vermutung,

die Erde werde aus dem Weltall mit Teilchen beschossen, die auf ihrem

Weg zur Erde die Luft elektrisch aufladen. Der österreichische

Physiker Victor F. Hess beschäftigt sich ebenfalls mit Untersuchungen

in diesem Bereich und steigt 1912 mit einem Ballon auf, um die Leitfähigkeit

der Luft in höheren Regionen zu testen. Sein Ansatz bestätigt

sich und er kann nachweisen, daß Luft in großer Höhe

tatsächlich besser leitet als am Boden, was letztlich die Weltraumstrahlen-Hypothese

stützt. In der Folge spricht man nun von "kosmischen Strahlen"

oder "kosmischen Teilchen". Bis dahin beruhen alle Untersuchungen

der kosmischen Strahlen auf Messungen der Leitfähigkeit der Luft.

Über das Verhalten der kosmischen Teilchen im speziellen ist

dem allerdings wenig zu entnehmen. Neben der Nebelkammer, in der Teilchenspuren

als feine Kondensstreifen sichtbar werden, führt vor allem die

Entwicklung der photographischen Emulsion, die die Flugbahn der Teilchen

die sie durchquert, in Form kettenartiger Spuren aus winzigen Silberkörnchen

festhält, zu wichtigen neuen Entdeckungen. Elektronische Zähler,

die Nebelkammer und die photographische Emulsion sind von den zwanziger

bis zum Beginn der sechziger Jahre die wichtigsten Werkzeuge der Teilchenphysik.

Rundgang 3 Am Ende dieses assosiativen Ausfluges zu exemplarischen

Momenten, die Einfluss darauf haben wie wir heute die Welt wahrnehmen

und uns in ihr orientieren, sind wir wieder am CERN angekommen. Hier

wird nun der dritte Teil unserer Reise in die Umgebung von Genf seinen

Ausgang nehmen. Bereits am Morgen verlassen wir die zentralen Anlagen

des CERN bei Meyrin, überqueren nach wenigen Metern die Grenze

nach Frankreich und folgen der Hauptstrasse nach St.-Genis-Pouilly.

Vorbei am Centre culturel, verlassen wir die geteerten Wege und wandern

querfeldein auf einige unscheinbare Flachbauten aus Beton zu - der

einzig sichtbare Hinweis auf den ersten Detektor. Wir lassen ihn linkerhand

zurück und setzen den Fussmarsch fort, über Felder, Wiesen,

vorbei an Bauernhöfen, durch kleine Waldstücke hindurch,

passieren Chevry, Naz-dessous und nähern uns dem Dorf Echenevex.

Wieder sind wir an einer Detektoranlage vorrübergegangen, bevor

wir uns bei La Table Ronde Richtung Westen wenden.  Nach

einiger Zeit entdecken wir auf freiem Feld erneut zwei unscheinbare

Betonbauten des CERN. Von da an orientieren wir uns auf Versonnex

zu und durchqueren wenig später die Ortschaft auf einigen Nebenstrassen.

Ein Stück weiter im Westen, kurz hinter den ausgedehnten modernen

Wohnsiedlungen von Le Bois Chatton, im Grunde mitten auf der französisch-schweizerischen

Grenze, finden wir im Wald versteckt die nächsten Anzeichen auf

einen der Detektoren. Danach überqueren wir die grüne Grenze

zur Schweiz, machen einen Bogen über Bossy und Collex, um im

Norden von Ferney-Voltaire wieder nach Frankreich zu wechseln. In

der Abenddämmerung laufen wir durch die Kleinstadt und halten

uns auf der Hauptstrasse in Richtung Meyrin. Zum letzten Mal überschreiten

wir die Grenze, durchqueren dann den Vorort Les Vernes bis wir im

Zentrum des Schweizer Ortes Meyrin ankommen. Von hier ist es nurmehr

einen Kilometer bis zu unserem Ausgangspunkt zurück, den wir

bei einsetzender Dunkelheit erreichen. Wir sind dem unterirdischen

Verlauf der Beschleunigerringe gefolgt, in dem Gebiet zwischen Juragebirge

und Genfer See. Dabei haben wir uns anhand von Flurkarten und der

bereits erwähnten Standard-Postkarte aus dem CERN-Souvenirladen

orientiert, die eine Luftaufnahme der gesamten Anlage zeigt. Die Spur

dieser Wanderung resultiert in einer Art Landkarte, die an die Markierung

eines klassischen Territoriums erinnert. Zeichnen wir den gesamten

Weg auf Video auf, lassen sich diese Bilder als eine Art 'zeitliches

Panoramabild' des Forschungskomplexes betrachten. Dies jedoch nicht

in Bezug auf seine außergewöhnlichen technischen Instrumentarien,

mit deren Hilfe ein im Detail immer genaueres Bild der Welt und des

Universums entwickelt werden soll. Vielmehr gilt hier das Interesse

der Form des Instrumentes mit dem an diesem Weltbild gearbeitet wird,

in seinen geographischen, sozialen, historischen, politischen und

wahrnehmungsspezifischen Aspekten.

Nach

einiger Zeit entdecken wir auf freiem Feld erneut zwei unscheinbare

Betonbauten des CERN. Von da an orientieren wir uns auf Versonnex

zu und durchqueren wenig später die Ortschaft auf einigen Nebenstrassen.

Ein Stück weiter im Westen, kurz hinter den ausgedehnten modernen

Wohnsiedlungen von Le Bois Chatton, im Grunde mitten auf der französisch-schweizerischen

Grenze, finden wir im Wald versteckt die nächsten Anzeichen auf

einen der Detektoren. Danach überqueren wir die grüne Grenze

zur Schweiz, machen einen Bogen über Bossy und Collex, um im

Norden von Ferney-Voltaire wieder nach Frankreich zu wechseln. In

der Abenddämmerung laufen wir durch die Kleinstadt und halten

uns auf der Hauptstrasse in Richtung Meyrin. Zum letzten Mal überschreiten

wir die Grenze, durchqueren dann den Vorort Les Vernes bis wir im

Zentrum des Schweizer Ortes Meyrin ankommen. Von hier ist es nurmehr

einen Kilometer bis zu unserem Ausgangspunkt zurück, den wir

bei einsetzender Dunkelheit erreichen. Wir sind dem unterirdischen

Verlauf der Beschleunigerringe gefolgt, in dem Gebiet zwischen Juragebirge

und Genfer See. Dabei haben wir uns anhand von Flurkarten und der

bereits erwähnten Standard-Postkarte aus dem CERN-Souvenirladen

orientiert, die eine Luftaufnahme der gesamten Anlage zeigt. Die Spur

dieser Wanderung resultiert in einer Art Landkarte, die an die Markierung

eines klassischen Territoriums erinnert. Zeichnen wir den gesamten

Weg auf Video auf, lassen sich diese Bilder als eine Art 'zeitliches

Panoramabild' des Forschungskomplexes betrachten. Dies jedoch nicht

in Bezug auf seine außergewöhnlichen technischen Instrumentarien,

mit deren Hilfe ein im Detail immer genaueres Bild der Welt und des

Universums entwickelt werden soll. Vielmehr gilt hier das Interesse

der Form des Instrumentes mit dem an diesem Weltbild gearbeitet wird,

in seinen geographischen, sozialen, historischen, politischen und

wahrnehmungsspezifischen Aspekten.